Mrブラディーでは、心臓はゆっくり収縮したり一時停止してしまう不整脈、徐脈(じょみゃく)を考えましたが、今度は収縮が多すぎる頻脈(ひんみゃく)という不整脈を考えます。

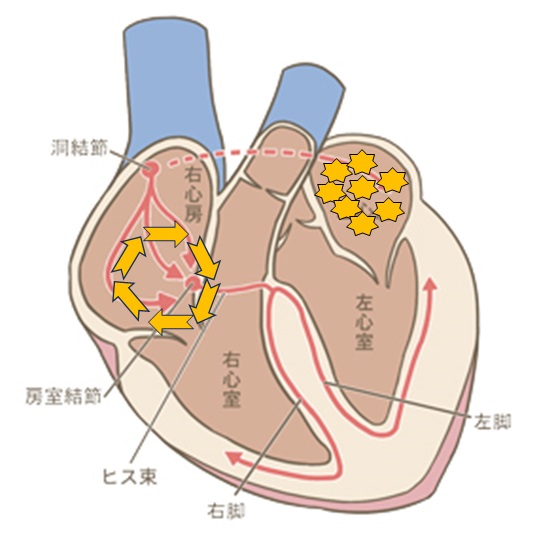

心房内部やその周辺に、不適切な信号を出してしまう場所が出来てしまったとします。この信号は正規の洞結節(どうけっせつ)が発生する信号の合間に侵入してしまい、心房性期外収縮(しんぼうせいきがいしゅうしゅく)という不整脈になります。この信号が連続的には発生し始めると、心房性頻拍(しんぼうせいひんぱく)と呼ばれる不整脈となります。

また、房室弁(ぼうしつべん)の心房側周辺に信号を旋回させてしまう回路が出来てしまうと、心房粗動(しんぼうそどう)と呼ばれる不整脈を発生させてしまう事があります。

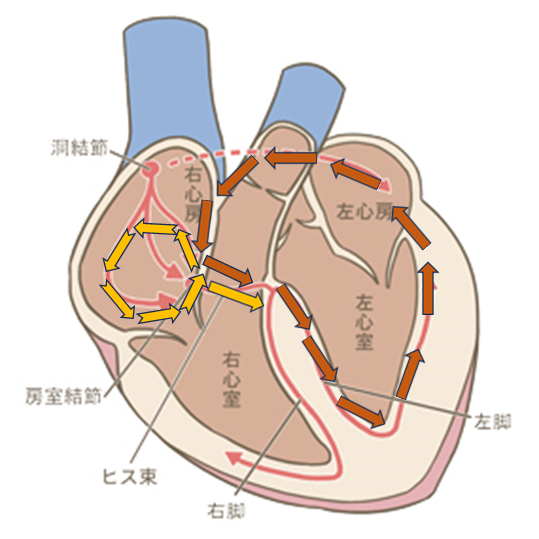

その他にも、房室結節(ぼうしつけっせつ)内に信号を旋回させる通路がある場合は心房内で、また、通常は信号の伝達を行わない心房心室間に、副伝導路(ふくでんどうろ)と呼ばれる信号の通路がある場合には、心房から心室、心室から心房と信号が旋回してしまう頻脈が起こることがあります。以上が心房がかかわる頻脈です。これらを上室性頻脈(心室の上つまり心房などという意味)呼ばれています。

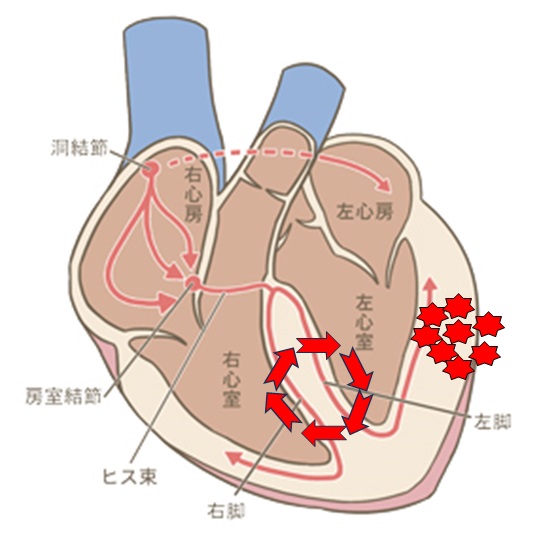

それでは、心室側を考えてみます。

まず、心室内部から不適切信号が出してしまう場所が出来た場合、正規の心室収縮の前にこの信号が侵入して余計な収縮を起こしてしまう不整脈があります。頻度が少ない場合は心室性期外収縮(しんしつせいきがいしゅうしゅく)と呼び、頻度が多く連続的なものは心室性頻拍(しんしつせいひんぱく)と呼びます。また、心房と同じように心室内に信号が旋回する道が出来てしまい、そこから連続的に心室全体に伝わってしまう心室性頻拍もあります。これらは心室が震えるように興奮し続ける心室細動(しんしつさいどう)という最も恐ろしい不整脈に移行する可能性の高い不整脈と言われています。心室細動になると心臓のポンプ機能が停止してしまい、心臓が止まってしまったのと同じ状態になってしまいます。短時間であれば失神、長引くと本当に心停止してしまう事もあるようです。

頻脈の治療

頻脈治療の先発エースはカテーテルアブレーションです。

カテーテルアブレーション(焼灼:しょうしゃく)とは、カテーテル先端についているチップから高周波の電流を流し、接触している細胞にダメージを与える治療です。この方法で、頻脈の原因となっている回路や正規外の信号を出し続ける細胞を退治します。専用のカテーテルを心臓内に挿入して、いろいろな安全機能がついた高度な装置(アブレータと呼ばれています)と接続して使用します。

装置に関しては、日本ライフライン株式会社のこのサイトをご覧ください。

アブレーショを行うためには、目的の場所を特定する必要があります。そのため、心臓内部に信号解析用のカテーテルを複数挿入し、特殊な装置で解析します。また、その信号やカテーテルの位置を3次元に表示する装置を使用することも多く、X線撮像装置も含めると多くの器械が並びます。ドクターやナースはもとより、これらの装置を操作するスタッフたちと共に協力しあいながら治療をすすめていきます。

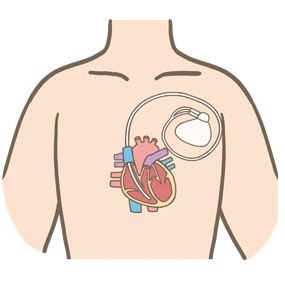

頻脈治療の抑えのエースはICDです。

カテーテルアブレーションを行ってもなかなか完治しない心室起源の頻脈は生命かかわる心室細動の原因にもなります。また、心筋梗塞や心筋症、突然死の多い家系の方など、心室細動リスクの高い場合の最終的な救命手段がICDです。ペースメーカに似た形状ですが、心室リードには、コイル状の通電用電極があり、本体が心室細動と認識した場合、このコイルと本体間に高電圧で電流を流し正常な脈に戻します。昨今、いろいろな施設に数多く設置しているAEDの体内植込み型です。

動作などに興味がある方は、日本不整脈デバイス工業会のこのサイトをご覧ください。