高性能なポンプ機能がピンチです!

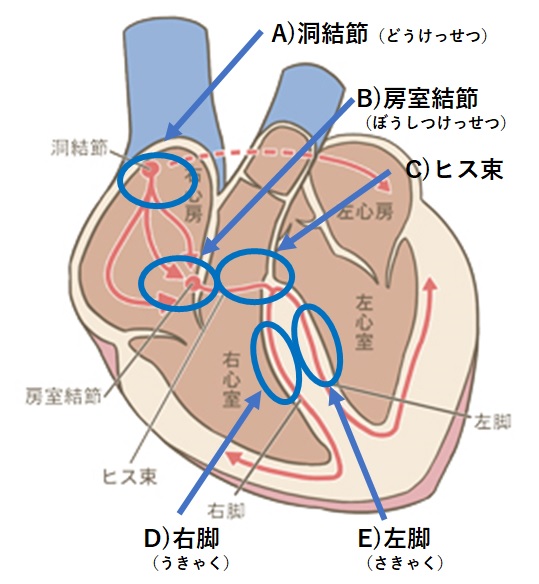

心臓は高性能なポンプですが、それゆえのトラブルを発生することもあります。例えば、脳からの信号を受けて適切なリズムで信号を出すべき、A)の洞結節(どうけっせつ)が、ゆっくりとした信号しか出せなくなってしまう事もあります。ときには一時停止してしまったりすることも。また、心房の信号を心室に届ける役目の、B)の房室結節(ぼうしつけっせつ)やC)のヒス束に起きた障害のため、極端に遅れて心室に届いてしまう事や、2回に1回しか届かないという場合もあります。

このような状態の事を、徐脈(じょみゃく)と呼びます。薬での治療で復活することもありますし、一時的なことであれば心臓内にカテーテルを挿入して、体外から一時ペーシングという電気刺激を与えることで、一定の収縮を続ける事も可能です。それでも回復する見込みがない場合は、植込み式の「ペースメーカ」が必要となることが多い様です。

植込み型ペースメーカは徐脈治療のエースです。

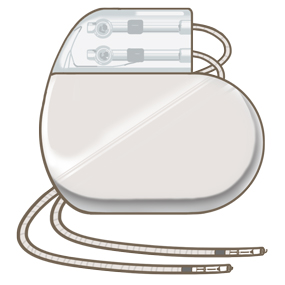

植込み型ペースメーカの歴史は古く、1980年代には国内でも使用されております。当時は救命用の機器でしたが、今やQOLをも考慮した「最も進化した人工臓器」と呼ばれています。機器の内部では動作状況の監視や、異常なデータ認識を常時行いデータとして蓄えています。もちろ専門外来に来院して、これらのデータを「プログラマー」と呼ばれている外部機器との通信で読み出すことも可能ですが、最近ではホームモニタリングという仕組みで、自宅に居ながらにして病院に自動送信することも可能です(植込施設によりますが)。

ペースメーカーの本体は、電子機器ですので内部の電池が消耗すれば本体ごと交換しなければなりません。ほぼ10年程度ごとに交換手術となります。また、本体と心臓をつなぐリードと呼ばれる電線の経年劣化で損傷が起きないとは言い切れませんが、最近のリードは耐久性にすぐれていますので、その頻度は少なくなっています。

*「プログラマー」とはペースメーカの設定調整や、内部に蓄えたデーターの呼び出しを行う際に使用する機器です。植込み本体の製造メーカ毎に異なる器械を使用します。

植込み型ペースメーカの植込み手術と動作

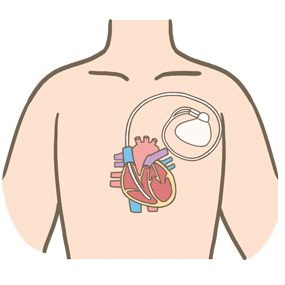

ペースメーカの植込み手術は、まず、リードと呼ばれる電線を、心房の右心耳(うしんじ)という場所に1本、右心室の中隔(ちゅうかく)又は心尖部(しんせんぶ)と呼ばれる場所にもう一本、鎖骨の深部ある静脈にシースと呼ばれる筒を経由して留置することが多いかと思います。ただしケースによってはどちらか1本だけという場合もあります。本体はリード挿入部位の近くの皮下にポケットと呼ばれるスペースを作り収納します。本体とリードをつなぐと、それぞれのリードから心臓内の伝達信号を感知し、必要であれば電気刺激を与え、不要であれば電気刺激を抑制する、を繰り返します。この電気刺激が本来の信号の代わりになり、心房と心室の収縮の手助けをします。